Mise au point liminaire : Je tiens à préciser d’emblée que je ne suis ni expert financier ni juriste. Le présent article n’a aucune vocation à se prononcer sur le fond du dossier concernant d’éventuelles dettes ou la légalité des actions des différentes parties prenantes.

Mon analyse se concentre exclusivement sur la dimension communicationnelle de cette affaire, qui offre un cas d’étude remarquable des mécanismes de l’influence médiatique et de la construction narrative dans l’espace public.

L’objectif est purement pédagogique : décrypter les stratégies de cadrage et de contre-cadrage mises en œuvre, afin d’offrir aux professionnels et étudiants en communication des outils d’analyse transférables à d’autres contextes.

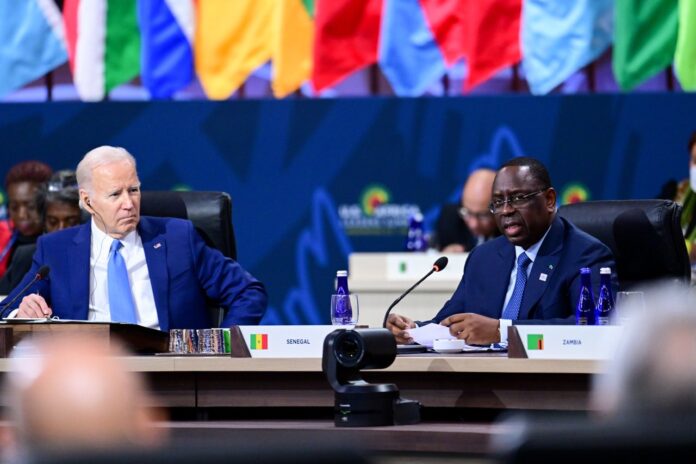

Aujourd’hui, l’expression «dette cachée» s’est imposée dans le débat, cristallisant les critiques sur la gestion financière de l’ancien Président Macky Sall. Dans notre pays, l’accusation a provoqué un séisme politique. Pour y répondre, les avocats de l’ancien chef de l’Etat ont opéré une manœuvre rhétorique remarquable : ils ont déplacé le centre de gravité du débat de la «dette cachée» vers des «rapports cachés», transformant une position défensive en une offensive stratégique. Ce cas est une illustration parfaite des mécanismes du recadrage (framing) et du contre-cadrage (counter-framing) en communication politique.

Rappelons que le recadrage est une technique qui consiste à modifier les termes d’un débat pour en changer la perception. Il ne s’agit pas de nier les faits, mais de proposer une nouvelle grille de lecture qui sert ses intérêts.

Dans ce cas précis, la stratégie a consisté d’abord à identifier et désamorcer le cadre négatif, le terme «dette cachée» évoque immédiatement l’opacité, la malhonnêteté et une trahison de la confiance publique. C’est un cadre sémantique puissant et négatif, difficile à contrer par un simple déni.

Ensuite, l’équipe de Macky Sall lui a substitué un nouveau cadre en introduisant celui des «rapports cachés». Cette expression déplace l’objet de la controverse : on ne parle plus de l’action du Président, mais de celle de ses détracteurs. La question n’est plus «pourquoi cette dette ?», mais «pourquoi ces rapports sont-ils cachés ?».

Ainsi, la charge morale devient inversée. Ce nouveau cadre opère un renversement accusatoire. L’ancien Président, initialement sur la défensive, devient l’accusateur, pointant du doigt le manque de transparence de ses opposants. Il se positionne en demandeur de «vérité» et de «transparence».

Maintenant, la théorie du recadrage ne suffit pas ; elle doit être mise en œuvre avec précision. Les avocats de Macky Sall ont matérialisé cette stratégie par des actions juridiques et médiatiques bien réelles. Ils ont saisi le ministère des Finances et la Cour des comptes, exigeant la communication de «documents et de données brutes» concernant cette dette. Cette procédure a servi de socle tangible à la nouvelle narration. En médiatisant ces démarches, ils ont ancré l’expression «rapports cachés» dans l’espace public, lui donnant une légitimité procédurale. Le message était clair : la vérité ne pourra émerger que si ces documents sont rendus publics, faisant ainsi porter la responsabilité du flou sur leurs adversaires.

Pour y arriver, ils ont usé de plusieurs principes intemporels :

La maîtrise de l’agenda : une communication efficace ne subit pas le débat ; elle le redéfinit. L’objectif stratégique n’était pas de discuter de la dette dans les termes imposés par l’adversaire, mais de déplacer la conversation sur un terrain plus favorable.

La technique du «Pont» : face à une question gênante sur la «dette cachée», un communicateur bien formé ne répond pas directement. Il fait le pont vers son message-clé : «La vraie question n’est pas celle de la dette, mais celle de l’opacité des rapports qui permettraient de l’éclaircir.»

L’importance du récit (storytelling) : la défense s’est construite non pas sur une série de dénis, mais sur un récit cohérent, celui d’un homme politique victime d’une cabale et cherchant la vérité à travers les institutions. Ce récit, résumé en trois mots -la vérité, la procédure, la justice-, est bien plus puissant et mémorable qu’une argumentation technique complexe.

Cependant, même si le recadrage est un outil puissant, son efficacité n’est pas absolue et son usage comporte des risques. Dans une affaire aussi sensible que la dette publique, la crédibilité de la nouvelle narration est soumise à plusieurs tests :

La résistance des faits : une stratégie de communication, aussi brillante soit-elle, bute souvent sur la réalité des faits. Si des preuves incontestables de la dette cachée venaient à être publiquement vérifiées, le recadrage s’effondrerait.

Le contexte et la crédibilité : l’acceptation du nouveau cadre par l’opinion publique dépend de la crédibilité préalable de l’émetteur et du contexte informationnel. Un public méfiant peut percevoir le recadrage comme une simple manipulation.

Le contre-recadrage adverse : les parties adverses peuvent à leur tour tenter de recadrer le débat. Elles pourraient, par exemple, qualifier la manœuvre de diversion ou de tentative d’étouffement de la vérité, engageant une bataille sémantique dont l’issue est incertaine.

Constatons ensemble que l’épisode de la «dette cachée» et des «rapports cachés» dépasse largement le cadre d’une simple polémique politique nationale. Il s’érige en cas d’école pour la communication de crise et d’influence. Il démontre avec force que dans l’arène médiatique moderne, le conflit ne se joue pas seulement sur la véracité des faits, mais aussi, et peut-être surtout, sur la capacité à dicter les termes du débat. La maîtrise du langage et des techniques de recadrage n’est pas un simple ornement ; elle est une dimension essentielle du pouvoir.

Souleymane LY – Spécialiste en communication

julesly10@yahoo.fr